Scham - Beziehungsgift oder Entwicklungsmotor?

„Wie war es in der Schule?“

„Scheiße wie immer! Frag nicht!“

„Hast du schon die Vokabeln gelernt?“

„Nö.“

Vielleicht findest du dich nicht direkt in diesen kurzen Wortwechseln wieder. Aber dir fallen vielleicht ähnliche Situationen ein – mit deinem Kind, Partner*in, in der Familie oder sogar mit Fremden. Es kann ein inneres „Huch“ auslösen, wenn eine Reaktion überzogen wirkt. Und es tut weh, wenn unterschwellig die Botschaft mitschwingt: „Mit dir nicht!“

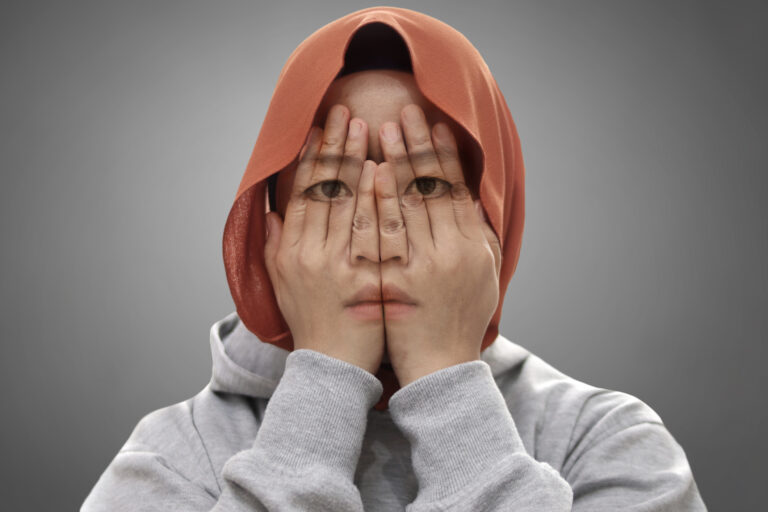

Wie im letzten Beitrag beschrieben, ist Scham ein soziales Gefühl – das Gefühl, wertlos zu sein oder nicht dazuzugehören. Es spielt häufig eine Rolle in zwischenmenschlichen Kontakten und kann diese belasten, wenn wir keinen bewussteren Umgang damit finden. Oft „spielen“ wir die Scham zurück – wie beim Pingpong: offen im Streit oder unterschwellig. Oder wir tragen sie weiter, z. B. im Straßenverkehr mit Hupen oder Schimpfen. Das verschafft kurzfristig Erleichterung – wir müssen unsere Scham nicht spüren. Puh! Selbstwert gerettet.

Doch langfristig bleibt: eine beschädigte Beziehung, ein gestörter Kontakt, das Gefühl von Unstimmigkeit. Als soziale Wesen sind gelingende Beziehungen ein Grundbedürfnis – sie sind wesentlich für Resilienz und Wohlbefinden.

Aber ist Scham nur „schlecht“? Was wäre das Gegenteil – ein schamloses Miteinander? Wäre das wirklich besser?

In der Literatur wird zwischen vier Schamformen unterschieden. Ich möchte eine davon hervorheben: die Gewissens-Scham. Sie meldet sich, wenn wir gegen unsere Werte handeln – wenn wir nicht die Person sind, die wir sein wollen. Dann taucht der Gedanke auf: „Ich möchte nicht so jemand sein.“

Tritt diese Form in gesunder Weise auf, kann sie uns wachsen lassen: „Das will ich nicht wieder tun. Ich möchte mir selbst in die Augen schauen können.“ Scham im gesunden Maß kann helfen, sich an moralische Werte wie Respekt, Höflichkeit oder Solidarität zu halten – und so das Miteinander auf eine neue Ebene heben.

- Welche Dialoge, Momente, Situationen fallen dir ein, in denen dir möglicherweise Scham begegnet – bei dir oder deinem Gegenüber?

- Welche Werte sind dir wichtig?

- Wann ist es dir in deinem Leben schon gelungen, aus deinem Verhalten zu lernen?

Quellen:

Larsson, L. (2023). Wut, Schuld & Scham. Drei Seiten der gleichen Medaille. Paderborn: Junfermann.

Marks, S. (2021). Scham. Die tabuisierte Emotion. Düsseldorf: Patmos.

Rohlfs, C. (2011). Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan. In: Bildungseinstellungen. VS Verlag für Sozialwissenschaften.